Salon kontrovers: Briefe – schreiben und lesen

- Mittwoch, 17. September 2025 – 19.30 Uhr

Holzhausenschlösschen

Justinianstraße 5

60322 Frankfurt am Main

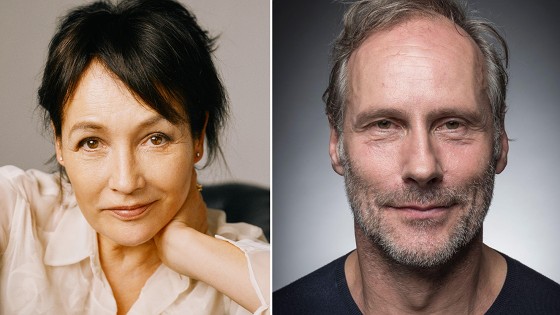

Anke Sevenich / Wolfram Koch © Maximilian Motel / Malte Jäger

Anke Sevenich / Wolfram Koch © Maximilian Motel / Malte Jäger

Eintritt € 14,- (Parkett, Reihe 1-5) / € 10,- (Parkett, Reihe 6 und Fensterbänke) / € 5,- (Empore, eingeschränkte Sicht)

Darüber hinaus werden wir über die Mediathek unserer Website am Veranstaltungstag einen Livestream der Veranstaltung anbieten.

Es lesen Wolfram Koch und Anke Sevenich

Konzeption und Einführung: Ruthard Stäblein

Zur Veranstaltung

Albert Camus verkörperte einstmals die „coolness“ der Existenzialisten, die „indifférence“, mit der sein Sisyphos mit Gleichmut den Stein immer wieder aufs Neue gegen den Berg anrollte. Auch sein Held Meursault aus dem Roman „Der Fremde“ (1942) ließ sich in seinem Langmut durch nichts erschüttern. Nicht durch den Tod seiner Mutter, nicht durch seine Mordtat, selbst nicht durch sein Todesurteil.

Dafür schuf Camus einen eigenen Stil: Sachlich, kalt im Ton. Kurze Sätze im Perfekt und nicht wie üblich im Erzählmodus des Imperfekts. Roland Barthes nannte diesen Stil „neutral“: „Le degré zéro de l'écriture“ – Am Nullpunkt der Literatur.

Aber dann erschütterte den 30-jährigen Autor der Gleichgültigkeit doch etwas bis ins Mark: Eine Begegnung des Zufalls, bei einem Salonabend der Pariser Bohème Anfang 1944, kurz vor der Ausgangssperre der deutschen Besatzungsmacht, bei dem Camus ein Stück von Pablo Picasso aufführte. Sartre und Simone de Beauvoir spielten eine Rolle, aber die Hauptrolle wird eine Frau im Publikum übernehmen: Die 22-jährige Schauspielerin Maria Casarès. Eine grazile Schönheit eigener Klasse, schräggestellte Augen, energisches Kinn, raue Stimme. Ein Blick, ein Blitz. Camus wird getroffen und sinkt vor Maria nieder.

Seine schmachtenden Liebesbriefe ließ sie erst einmal unbeantwortet, was seine Glut erst richtig entfachte. Schließlich gab sie sich ihm hin und antwortete ihm ebenso befeuert. Das Liebesfeuer hielt an bis Camus' Ehefrau Francine aus Algerien nach zwei Jahren Abwesenheit nach Paris kam, und er das Feuer löschte.

Dann aber – nach vier Jahren Pause – begegneten sich die Beiden wieder, zufällig, auf dem Boulevard Saint-Germain, dem Promenadepfad der Existenzialisten. Und ihre Liebe flammte wieder auf und hielt durch etliche Zwistigkeiten hindurch bis zum frühen Zufallstod von Albert Camus bei einem Autounfall am 4. Januar 1960.

Dieser erotisch-enthusiastische Liebesbriefwechsel wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt und von Camus´ Tochter Francine herausgegeben.

Ruthard Stäblein

Die Mitwirkenden

Die Frankfurterin und Fast-Medizinerin Anke Sevenich wurde Anfang der 1990er-Jahre durch die Rolle des „Schnüsschens“ im Film-Epos „Die zweite Heimat“ von Edgar Reitz bekannt. Sevenich wuchs in Langen (Hessen) auf. Nach dem Abitur studierte sie Schauspiel an der staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hannover. Bereits im zweiten Studienjahr bekam sie eine Gastrolle am Niedersächsischen Staatstheater Hannover, woraufhin sie nach Beendigung ihrer Ausbildung in das feste Ensemble übernommen wurde und in zahlreichen Klassikern spielte. In diese Zeit fielen auch ihre ersten Engagements beim Fernsehen, so spielte sie 1983 die Titelfigur Aranka in dem gleichnamigen Fernsehspiel von Gernot Eigler. Seit 1987 arbeitet sie als freie Schauspielerin mit zahlreichen Fernsehrollen. Sie arbeitete u.a. unter der Regie von Heiner Carow, Vadim Glowna, Thorsten Näter, Richard Huber, Niki Stein, Christoph Stark, Johannes Grieser und Peter Schulze-Rohr. 2008 spielte sie die Rolle der Gertrud in dem historischen Film „Das Gelübde“ von Dominik Graf. 2009 wurde Anke Sevenich in einem Zuschauerkontest des Hessischen Fernsehens auf Platz drei der beliebtesten lebenden Schauspielerin in Hessen gewählt. 2016 erhielt sie zusammen mit Stephan Falk die „Goldene Lola“ der Deutschen Filmakademie in der Kategorie „bestes unverfilmtes Drehbuch“. Seither entwickelt sie auch Filmstoffe und übernahm 2020 ihre erste Regiearbeit mit dem Kurzfilm „Klabautermann“. Ab 2018 spielte Sevenich als Gast am Schauspiel Frankfurt unter der Regie von David Bösch und Anselm Weber.

Wolfram Koch studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Er gastierte in verschiedenen Rollen an der Volksbühne, am Deutschen Theater und am Schillertheater in Berlin sowie am Schauspiel Frankfurt und trat 1995 für fünf Jahre ein Festengagement in Bochum an. Seither war er als freischaffender Künstler u.a. in Zürich, Wien, Hamburg, Berlin und Luxemburg zu Gast. Als Hörbuchsprecher sowie in Film und Fernsehen wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt, u.a. als Hauptkommissar Brix im Frankfurter „Tatort“. Wolfram Koch wurde 2011 mit Dimiter Gotscheff, Samuel Finzi und Almut Zilcher mit dem Berliner Theaterpreis und 2015 mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet und für seine Rolle als König Richard III am Schauspiel Frankfurt 2018 für den Faust-Theaterpreis nominiert. In Frankfurt war er des Weiteren in „Der Theatermacher“, „Öl!“ und „Der Raub der Sabinerinnen“ zu erleben.

Ruthard Stäblein, geboren in Mellrichstadt. Studium der Romanistik, Germanistik, Komparatistik und Philosophie in Berlin, Tübingen, Toulouse und an der Sorbonne in Paris. Danach als Assistent, Lektor und Dozent in Paris und Nancy: Mitglied in der Forschungsgruppe „Culture de Weimar“ an der Pariser „Maison des Sciences de l'Homme“. Publikationen zur Wiener Moderne und zur „Dekadenz“ in verschiedenen Sammelbänden. Herausgeber von „Identitätskrise und Surrogatidentitäten. Zur Wiederkehr einer romantischen Konstellation“ (Campus-Verlag) sowie einer Reihe über Moral seit 1992 in fünf Bänden, erschienen bei Fischer und Insel. Seit 1988 Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks, Redakteur für Literatur. Dramaturgische Einrichtung von Hörbüchern wie „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil; „Atemschaukel“ von Herta Müller; Briefwechsel zwischen Siegfried Unseld und Thomas Bernhard; „Schopenhauer in 100 Minuten“; „Autobiographische Schriften“ von Thomas Bernhard; „Freiheit“ von Jonathan Franzen; „Der Traum des Kelten“ von Mario Vargas Llosa; „Die sterblich Verliebten“ von Javier Marias, „Nietzsche in 100 Minuten“ u.v.a.

Gesamtleitung: Frankfurter Bürgerstiftung

Hauptförderer: Dr. Marschner Stiftung

Förderer: Freundes- und Förderkreis der Frankfurter Bürgerstiftung