Salon kontrovers: Briefe – schreiben und lesen

- Donnerstag, 12. März 2026 – 19.30 Uhr

Holzhausenschlösschen

Justinianstraße 5

60322 Frankfurt am Main

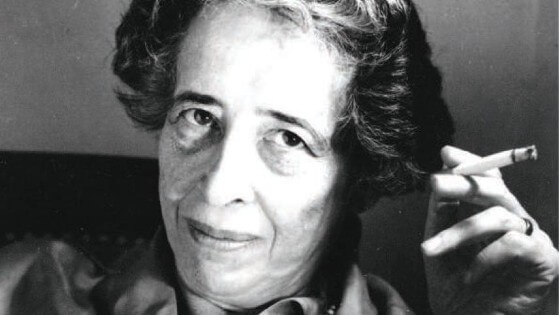

Hannah Arendt © Ricarda Schwerin/Piper Verlag

Hannah Arendt © Ricarda Schwerin/Piper Verlag

Eintritt € 16,- (Parkett, Reihe 1-5) / € 11,- (Parkett, Reihe 6 und Fensterbänke) / € 6,- (Empore, eingeschränkte Sicht)

Darüber hinaus werden wir über die Mediathek unserer Website am Veranstaltungstag einen Livestream der Veranstaltung anbieten.

Es lesen Heidi Ecks und Peter A. Schröder

Auswahl, Einführung und Moderation: Ruthard Stäblein

Zur Veranstaltung

„Unsere Herzen sind uns an das andere gewachsen, und unsere Schritte gehen im Gleichmaß.“ – Das schrieb Hannah Arendt an Heinrich Blücher am 13.6.1952. Kennengelernt haben sich die beiden unter der Ägide von Walter Benjamin und Bertolt Brecht im Exil in Paris. Er war ein Arbeiterkind, 1899 in Berlin- Kreuzberg geboren. Sein Vater starb vor seiner Geburt bei einem Arbeitsunfall. Die Mutter zog ihn als Wäscherin allein in Kreuzberg auf. Als Autodidakt las er Shakespeare wie Marx und Trotzki, trat er der zionistischen Jugendgruppe Blau-Weiß bei, obwohl er kein Jude war. Heinrich Blücher schloss sich 1918 den revoltierenden Soldatenräten an, wurde Mitglied im Spartakusbund und dann der KPD, gehörte dem illegalen Militär-Apparat der KPD an, wandte sich aber gegen die Parteiführung als die stalinistisch wurde und der SPD „Sozialfaschismus“ vorwarf.

Ende 1933 musste der Illegale nach Prag fliehen, wurde dort ausgewiesen und ging nach Paris, in den „Wartesaal“ (Lion Feuchtwanger) von etwa 55-tausend deutschen Emigranten. Ein Mann von beeindruckender körperlicher Statur, mit Mut und Chuzpe ausgestattet, plebejisch, konspirativ, abenteuerfroh, ein Liebling der Frauen, schon zweimal verheiratet. Er tarnte sich als skandinavisch gekleideter Flaneur, mit Pfeife im Mund, und verdiente seinen Lebensunterhalt als Nachhilfelehrer. „Diese Neigung für das Konspirative und die Gefahr muss ihm einen zusätzlichen erotischen Reiz verliehen haben.“ Schrieb Hannah Arendt über den Mann von Rosa Luxemburg, aber sie könnte damit auch ihren Heinrich gemeint haben.

Sie wurde 1906 in Hannover geboren. Ihr Vater starb, als sie 6 Jahre alt war. Hannah Arendt wuchs in Königsberg auf, flog von der Schule, weil sie sich nichts gefallen ließ, las mit 14 Jahren Kant, den genius loci von Königsberg. Zum Studium ging sie nach Marburg, wo sie sich in den jungen, forschen Professor Heidegger verliebte, und der sich in sie. Die Passion seines Lebens, bekannte er später. Und sie sagte so etwas Ähnliches. Aber Heidegger schickte seine Studentin weg, weil er seine Familie gefährdet sah, weg zu Karl Jaspers, nach Heidelberg, wo sich Arendt auch vom Ich-Menschen Heidegger lösen konnte, durch Jaspers´ Philosophie der „Existenzerhellung“. Denn Jaspers lehrte, dass sich die Existenz des Einzelnen nur durch Mitmenschen entwickeln kann. – Auf dem Auge war der Seher von Marburg blind.

Arendt promovierte bei Jaspers über die Liebe bei Augustinus. Sie wollte nicht an der Uni bleiben, schrieb ein Buch über ihr alter ego, die jüdische Saloniere Rahel von Varnhagen.

Sie wurde 1933 verhaftet, konnte ihren Bewacher bezirzen und entkam nach Prag; zog dann weiter nach Paris. In der Wohnung von Walter Benjamin und in Cafes des „quartier latin“ lernte sie in intellektuellen Streitgesprächen Heinrich Blücher kennen-und dann lieben.

So entwickelte sich eine „Diskurs- und Lebensgemeinschaft“, die 1940 durch die Ehe besiegelt wurde, ein „furioses Diskussions-Duo“, wie ein Biograph es formuliert.

Für uns Nachgeborene wird das spürbar in ihren Briefen, die ausgetauscht wurden, weil Hannah Arendt vom Anfang ihrer Beziehung an viel reiste, sowohl als Organisatorin zionistischer Hilfsorganisationen, um Geld zu verdienen, als auch nach dem 2. Weltkrieg, den beide in den USA verbrachten, um Freunde wie Karl Jaspers oder ihren Ex- Geliebten Martin Heidegger in Europa zu treffen.

Während Heinrich Blücher lieber zu Hause blieb und las. Da er unter der Krankheit der „weißen Seite“ litt, also kein einziges Werk zustande brachte, trotz seiner Gelehrsamkeit und tiefen philosophischen Bildung, sind seine Briefe an Hannah Arendt das einzige Zeugnis seiner kreativen Kraft. Auch kann man aus seinen Briefen ersehen, wie viele Ideen Hannah Arendt ihrem Mann verdankt.

Wir haben es hier mit dem seltenen Fall eines ebenso erotisch wie intellektuell aufgeladenen Briefwechsels zu tun. Auch der Entwicklungsgang dieser Liebe ist ungewöhnlich. Zuerst waren da die heftigen Diskussionen im Exilantenkreis um Brecht und Benjamin. Dann eines Abends sprang der Funke über, als der draufgängerische Heinrich direkt um Hannah warb – und über Nacht bei ihr blieb, nachdem ihr Hebräisch-Lehrer voller Rücksicht die Wohnung verlassen hatte. Wie Hannah stolz ihren Freunden berichtete.

Liebeslust und Diskussionsbereitschaft ergänzen sich von nun an. Es kommt zur Dialektik von Eros und Exegese. Wie lege ich Platon aus und wie liegen wir beieinander. Wie ist der „Totalitarismus“ zu verstehen und wie verstehen wir uns. So kann sich eine erotische Hermeneutik entfalten, in der Geist und Körper zueinander finden.

„Die Wahrheit gibt es nur zu zweien.“

Die Mitwirkenden

Heidi Ecks absolvierte ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg. Es folgten Engagements in Gießen, Mainz, Düsseldorf und Leipzig. Seit der Spielzeit 2009/10 ist sie Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt, wo sie u.a. mit Karin Henkel, Jürgen Kruse, Johanna Wehner, Christina Tscharyiski, Lilja Rupprecht und David Bösch zusammenarbeitete. Bei den Hessischen Theatertagen 2019 erhielt sie für ihre darstellerische Leistung als Mutter Linde in „räuber.schuldenreich“ den Preis in der Kategorie Beste/r Schauspieler/in.

In Berlin geboren und aufgewachsen, absolvierte Peter Schröder seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Ab 1982 hatte er Engagements in Bremen, Lübeck, Kassel, Hamburg, Berlin, am Theater an der Ruhr und bis 2011 am Theater Basel. Er arbeitete u.a. mit Werner Schroeter, Elias Perrig und Roberto Ciulli zusammen und, seit seinem Engagement am Schauspiel Frankfurt ab 2011, mit Michael Thalheimer, Kay Voges, Oliver Reese, Andrea Breth, Jan Bosse, Andreas Kriegenburg, David Bösch, Roger Vontobel, Anselm Weber und Mateja Koleznik. In Frankfurt war er auch in seinen Soloabenden „Die Legende vom heiligen Trinker“, „Lenz“ und „Abschied von den Eltern“ von Peter Weiss zu sehen.

Peter Schröder © Michael Benthin

Peter Schröder © Michael Benthin

Ruthard Stäblein, geboren in Mellrichstadt. Studium der Romanistik, Germanistik, Komparatistik und Philosophie in Berlin, Tübingen, Toulouse und an der Sorbonne in Paris. Danach als Assistent, Lektor und Dozent in Paris und Nancy: Mitglied in der Forschungsgruppe „Culture de Weimar“ an der Pariser „Maison des Sciences de l'Homme“. Publikationen zur Wiener Moderne und zur „Dekadenz“ in verschiedenen Sammelbänden. Herausgeber von „Identitätskrise und Surrogatidentitäten. Zur Wiederkehr einer romantischen Konstellation“ (Campus-Verlag) sowie einer Reihe über Moral seit 1992 in fünf Bänden, erschienen bei Fischer und Insel. Seit 1988 Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks, Redakteur für Literatur. Dramaturgische Einrichtung von Hörbüchern wie „Der Mann ohne Eigenschaften“ von Robert Musil; „Atemschaukel“ von Herta Müller; Briefwechsel zwischen Siegfried Unseld und Thomas Bernhard; „Schopenhauer in 100 Minuten“; „Autobiographische Schriften“ von Thomas Bernhard; „Freiheit“ von Jonathan Franzen; „Der Traum des Kelten“ von Mario Vargas Llosa; „Die sterblich Verliebten“ von Javier Marias, „Nietzsche in 100 Minuten“ u.v.a.

Ruthard Stäblein © Ruthard Stäblein

Ruthard Stäblein © Ruthard Stäblein

Gesamtleitung: Frankfurter Bürgerstiftung

Förderer: Dr. Marschner Stiftung

Weitere Förderer: Freundes- und Förderkreis der Frankfurter Bürgerstiftung